近日,紀念斯隆凱特琳癌癥中心(MSK)和威爾康奈爾醫學院等機構的研究人員分析了3,732名癌癥患者的基因組圖譜,這些患者覆蓋了20多種原發性腫瘤類型,并接受了多次腫瘤活檢。研究人員發現,腫瘤會隨著時間的推移而演化,并且轉移灶往往會積累更多的拷貝數變異,而不是突變。這項研究成果于6月2日發表在《Nature Genetics》雜志上。

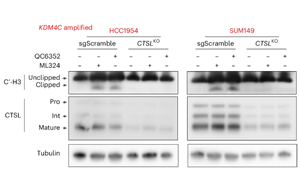

KDM4C抑制通過促進組織蛋白酶L介導的組蛋白H3剪切抑制基底型乳腺癌腫瘤生長

美國Dana-Farber癌癥研究所等機構的研究團隊通過整合多組學分析和功能實驗,首次揭示KDM4C通過調控CTSL介導的組蛋白H3剪切影響腫瘤氧化還原平衡的全新機制。研究發現不僅解釋了KDM4C擴增型腫瘤的獨特依賴性,還為靶向表觀遺傳-代謝交叉調控提供了理論依據,相關成果發表在《Nature Genetics》期刊。

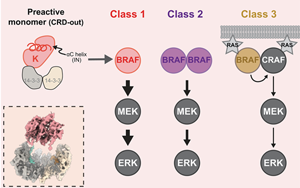

BRAF致癌突變通過αC螺旋位移解除自抑制的共通機制解析

來自Lavoie團隊的研究人員通過冷凍電鏡(cryo-EM)解析了BRAF V600E等致癌突變體的三維結構,揭示其通過αC螺旋內移破壞CRD-KD自抑制界面(CRD-out),形成類二聚體活性構象的分子機制。研究發現小分子抑制劑PLX8394可通過穩定αC螺旋失活構象恢復自抑制狀態,為靶向BRAF突變腫瘤治療提供新思路。

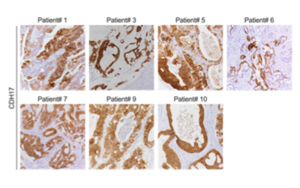

靶向鈣黏蛋白17(Cadherin-17/CDH17)的CAR-T細胞系統性遞送策略:安全有效治療結直腸癌肝轉移的新突破

來自意大利的研究團隊針對結直腸癌肝轉移(CRC-LM)治療難題,通過系統篩選發現鈣黏蛋白17(CDH17)作為理想靶點,開發出新型嵌合抗原受體(CAR)T細胞療法。

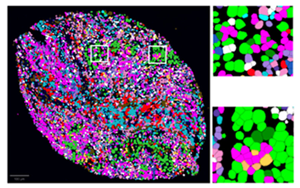

腫瘤微環境分析發現肺癌的治療應答標志物

近日,斯坦福大學領導的一項研究發現,單細胞多模態分析有助于鑒定NSCLC腫瘤微環境中與免疫治療結局有關的表型特征。這項研究成果于5月23日發表在《Science Advances》雜志上,有望改善患者分層,并指導有效治療方案的選擇。

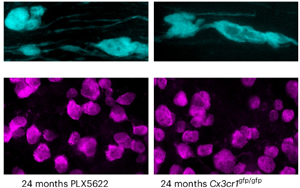

《Nature Neuroscience》大腦白質為何隨年齡退化?因為免疫細胞“勾心斗角”

本研究揭示了衰老過程中小膠質細胞(microglia)異常激活通過CXCL10-CXCR3軸招募CD8+T細胞,導致白質退變和認知功能下降的機制。通過單細胞轉錄組和空間轉錄組技術,團隊發現CXCL10+反應性星形膠質細胞與CD8+組織駐留記憶T細胞(TRM)的相互作用是衰老相關神經退變的關鍵靶點

基于序列預測驅動無序區域介導的分子間相互作用

在蛋白質王國里,存在著一群特立獨行的"變形者"——內在無序區域(intrinsically disordered regions, IDRs)。這些占人類蛋白質組70%以上的區域雖缺乏固定三維結構,卻通過化學特異性相互作用(chemically specific interactions)調控著細胞生命活動。傳統方法難以捕捉這種動態多變的分子識別過程,而FINCHES計算框架的誕生改變了這一局面。

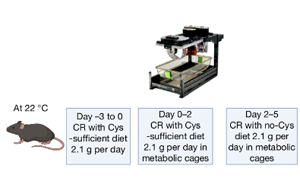

《Nature》NYU 研究揭示氨基酸限制對體重驚人影響

紐約大學格羅斯曼醫學院的研究人員開展了關于氨基酸限制與體重調控的研究,相關成果發表在《Nature》雜志上,為肥胖及代謝疾病的防治提供了新視角。為探究不同氨基酸限制對體重的影響,研究人員以小鼠為模型,開展了一系列實驗。

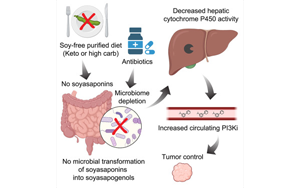

Cell:生酮飲食會影響抗癌藥物活性?最新研究指出腸道微生物組-膳食的相關癌癥影響

在小鼠癌癥模型中,生酮飲食能顯著增強 PI3K 抑制劑的療效,其機制可能與飲食抑制胰島素有關。 在一項最新研究中,研究人員證實了飲食-PI3K 抗癌協同作用的深刻性,但令人驚訝的是,這種協同作用與飲食中的主要營養成分無關。 相反,飲食與 PI3K 的相互作用涉及攝入的植物化學物質的微生物組代謝。